仲宗根香織

Kaori Nakasone

場所と時間を超えて繋がる、見える沖縄

違う土地に行って新鮮に感じたり、新しく見る風景に感動したりする時、人はそれぞれにとって参照軸となる土地や風景の記憶との比較によってそう感じているのだと思います。また、軸であるはずのその土地で起こる風景の変化も、以前の風景と照らし合わせるなかで変化を感じているのではないかとも思います。私の中で軸にある土地は沖縄しかないのですが、沖縄とどこかの土地を繋ぎながら、過去の沖縄と現在の沖縄とを繋ぐ、というように、異なる土地や異なる時間を超えて、どのように「沖縄」とその「外」が、そして「沖縄」の中にあるはずの様々な時間が、どう繋がりながら変化しているのかを写真とともに考えていけたらと思います。

05 小舟で漕いで行く

Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/single-story.php on line 49

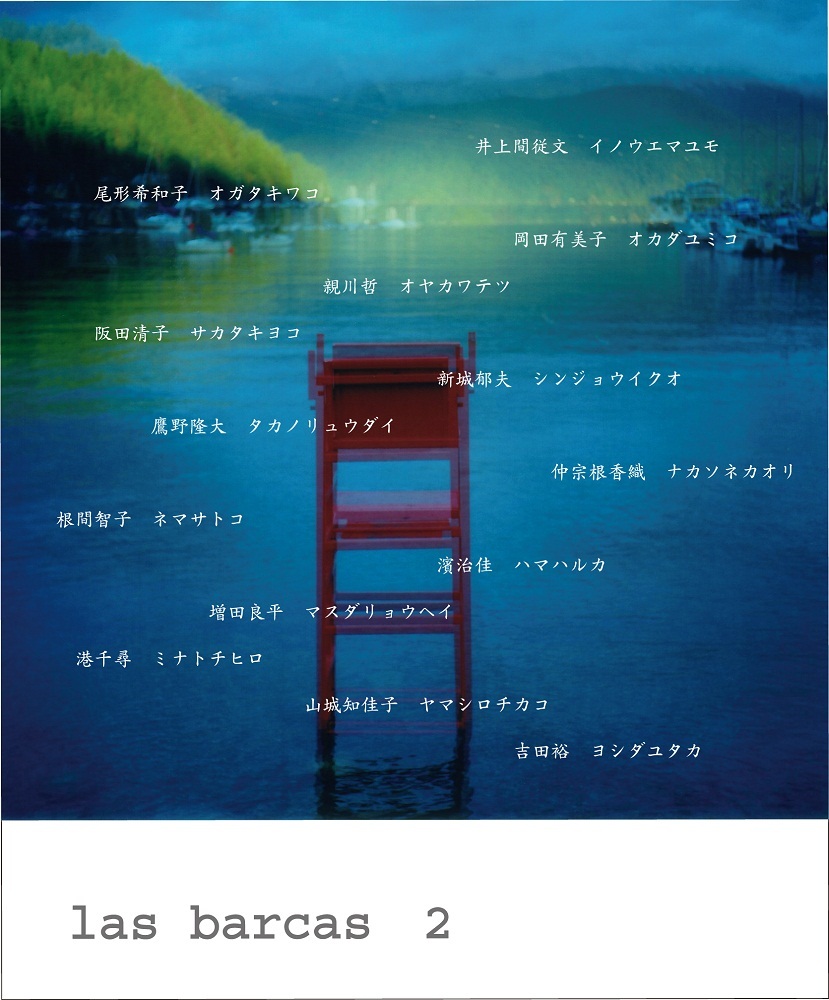

2011年7月より『las barcas』という名前の雑誌を編集し発行している。las barcasはスペイン語で「小舟」という意味だ。名前を決める時に編集メンバーの井上間従文さんから、「舟」のイメージはどうか、というアイデアが出た。大きい舟ではなく海にプカプカ浮いている「小舟」のイメージが良いだろうという話になり、その席にいたアーティストの川口隆夫さんからスペイン語では「las barcas」という表現があると教えてもらい、「響きが良い!」ということで全員一致で名をつけた。

雑誌を作ろうという話しが出始めたのが、2010年の暮れぐらいから。編集メンバーの新城郁夫さんや山城知佳子さんとご飯を食べながらワイワイ話しをしていたのを覚えている。それから実際に動いたのは、名前を決めた2011年4月ごろ。その一ヶ月前の3月11日には東日本大震災があり、想像を絶する津波の映像に物事を考えることすらできなくなり、数日間は何も手につかない状態だった。そんな時に山城知佳子さんから言葉やイメージが閉ざされた状況だからこそ、雑誌を作ってはどうかという提案をもらい、止まっていた雑誌計画を進めるきっかけになった。

私は雑誌『las barcas』を編集する前は、『LP』という名のインディペンデント写真雑誌の編集メンバーとして活動していたが、雑誌発行までの進行は素人同然だった。

素人だが、誌面の装丁や紙の種類にはこだわりがあり、製作と印刷を依頼した「でいご印刷」には迷惑をかけてしまった。例えば、雑誌のイメージを大事にするため中綴じに。また紙質は無光沢の薄い紙で、でも裏写りしないものを。全体の頁数は当初から100頁を超えていたので、「100頁を超えるなら無線綴じで背表紙をつけたほうが良い、そんな厚くなる本の中綴じはしたことがない」という印刷所をどうにか説得して、中綴じで製本することができた。

素人並といえば、雑誌の金額を決める時はなかなかの無謀さだった。印刷費や売上、本屋に卸す掛け率などの計算をもとに金額を決めるのではなく、メンバーの挙手による多数決で金額を決めた。「学生でも買える金額で」と1000円以下に設定することになり、「1000円出して100円以上のお釣りが返ってくるぐらいの金額が良いんじゃないか」、などの声を基に創刊号は850円にした。創刊してから1年ほど後に売り上げを確認してみると目を覆いたくなるぐらいの赤字で、メンバーの一人である阪田清子さんには呆れられてしまった。

雑誌を作ろうという話しが出始めたのが、2010年の暮れぐらいから。編集メンバーの新城郁夫さんや山城知佳子さんとご飯を食べながらワイワイ話しをしていたのを覚えている。それから実際に動いたのは、名前を決めた2011年4月ごろ。その一ヶ月前の3月11日には東日本大震災があり、想像を絶する津波の映像に物事を考えることすらできなくなり、数日間は何も手につかない状態だった。そんな時に山城知佳子さんから言葉やイメージが閉ざされた状況だからこそ、雑誌を作ってはどうかという提案をもらい、止まっていた雑誌計画を進めるきっかけになった。

私は雑誌『las barcas』を編集する前は、『LP』という名のインディペンデント写真雑誌の編集メンバーとして活動していたが、雑誌発行までの進行は素人同然だった。

素人だが、誌面の装丁や紙の種類にはこだわりがあり、製作と印刷を依頼した「でいご印刷」には迷惑をかけてしまった。例えば、雑誌のイメージを大事にするため中綴じに。また紙質は無光沢の薄い紙で、でも裏写りしないものを。全体の頁数は当初から100頁を超えていたので、「100頁を超えるなら無線綴じで背表紙をつけたほうが良い、そんな厚くなる本の中綴じはしたことがない」という印刷所をどうにか説得して、中綴じで製本することができた。

素人並といえば、雑誌の金額を決める時はなかなかの無謀さだった。印刷費や売上、本屋に卸す掛け率などの計算をもとに金額を決めるのではなく、メンバーの挙手による多数決で金額を決めた。「学生でも買える金額で」と1000円以下に設定することになり、「1000円出して100円以上のお釣りが返ってくるぐらいの金額が良いんじゃないか」、などの声を基に創刊号は850円にした。創刊してから1年ほど後に売り上げを確認してみると目を覆いたくなるぐらいの赤字で、メンバーの一人である阪田清子さんには呆れられてしまった。

そのようなドタバタ状態でできた創刊号に、「漕ぎだす前に」と題した文章をつけた。

漕ぎ出す前に

果てしなく広い海に、ぽつりぽつりと浮かぶ何隻もの舟が集まって旅に出ることにした。

お互いを知る人もいれば、未だ知らない人もいる。

その中の一人が話し始めると、もう一人がその物語を引き受け、さらにもう一人がその物語を描き出す。

リンクしているようで、していない、しかし、決して相容れないわけではない。

きっとこうやって繋がっていき、広がる世界があるはずだ。

海を進みながら時には大波にまみれ、時には凪に漂う。

夜の闇に光る一点の星を目指して、とにかく力を込めて丁寧に漕いでいく。

一つの場所に止まらず、言葉を生み出し、思考をめぐらせ、身体から出て来る声に耳を傾けてみる。

漂流しながら、どこかの港に停泊して、寄り道しつつ、ゆっくりと言葉とアートの旅をしてみたい。

一つの大きな舟に大勢が乗り込むと、それがいつの日か巨大な権力を持つに至るかもしれない。集団としての力が権力として人や物事、思想を制圧するようなことにならないように、一人一人が小舟となり、時には寄り添い語り合い、時には孤独を大事にし、時には支え合うようなイメージで雑誌を編んでいきたい。そして、沖縄を語る、沖縄でアートを語るときの新しい思考の流れや言葉を生み出せるようになれば。そんなことを考えながら書いた文章だった。今でもその思いは変わらず、国内外で生活するメンバーやこれまでの寄稿者と緩やかにネットワークを構築し、静かな広がりを持ちつつあると思う。

漕ぎ出す前に

果てしなく広い海に、ぽつりぽつりと浮かぶ何隻もの舟が集まって旅に出ることにした。

お互いを知る人もいれば、未だ知らない人もいる。

その中の一人が話し始めると、もう一人がその物語を引き受け、さらにもう一人がその物語を描き出す。

リンクしているようで、していない、しかし、決して相容れないわけではない。

きっとこうやって繋がっていき、広がる世界があるはずだ。

海を進みながら時には大波にまみれ、時には凪に漂う。

夜の闇に光る一点の星を目指して、とにかく力を込めて丁寧に漕いでいく。

一つの場所に止まらず、言葉を生み出し、思考をめぐらせ、身体から出て来る声に耳を傾けてみる。

漂流しながら、どこかの港に停泊して、寄り道しつつ、ゆっくりと言葉とアートの旅をしてみたい。

一つの大きな舟に大勢が乗り込むと、それがいつの日か巨大な権力を持つに至るかもしれない。集団としての力が権力として人や物事、思想を制圧するようなことにならないように、一人一人が小舟となり、時には寄り添い語り合い、時には孤独を大事にし、時には支え合うようなイメージで雑誌を編んでいきたい。そして、沖縄を語る、沖縄でアートを語るときの新しい思考の流れや言葉を生み出せるようになれば。そんなことを考えながら書いた文章だった。今でもその思いは変わらず、国内外で生活するメンバーやこれまでの寄稿者と緩やかにネットワークを構築し、静かな広がりを持ちつつあると思う。

私としては、運動とアートを厳密に分けずにどのように活動していくか、雑誌をつくる行為を通じて模索している。その時、雑誌が政治的なアジテーションになったり、政治を補完するのではない形で、表現や言葉と真摯に向き合いたい。例えば、身体について、風景について、ジェンダーについて、様々な観点から自然と政治に関わる表現や言葉が出てきている。言葉とアートの雑誌を編むこと、ゆるいネットワークを構築すること、そして常に社会における違和感に敏感に反応していくこと。運動とアートのあわいの中で、どのように表現を続けていけるのだろうか。

2016年3月4日に、辺野古での早朝行動の後、海上行動に参加するためにボートに乗った。海に出ると少しずつ天気が悪くなり、波も荒くなっていった。進入禁止区域を印したフロートの辺りに近づくと、海上保安庁の黒いボートが近づき、その場から離れるように注意を促していた。全身黒いスイムスーツに身を包み、サングラスと黒いタオルで顔を覆いながら、私たちの方にビデオカメラを向けて撮影している姿を、私たちも撮影した。

すると、フロートが切れている場所があったため、私たちのボートはフロートの内側に入っていった。同乗していた新聞記者も「ここに入れるなんて滅多にありません」と不思議そうに言い、そして乗船していた私たちもドキドキしながらも様子を見ていた。フロートの内側に入ったと同時に、海上保安庁の船が全速力で近づいてきたので、私たちは船を海上で止め、船長さんが「ここにきて話をしよう」と促した。船長さんが今日の作業の内容を聞くと、海上保安庁の職員は「私たちも内容はわかりません」と答える。続けて「進入禁止区域のため外に出てください」と注意をされると、すかさず船長さんは「海の上は内も外もないよ!」と笑った。運動の中にも、笑いがあり、和みがあり、対話があることは本当に素晴らしいと思った。その間も、私たちの上を米軍の戦闘機やヘリが頻繁に飛び回り、飛行トレーニングをしているようだった。同乗していた写真家の石川文洋さんは「あの戦闘機は1分間に6000発打てる機能を持っていて、ミサイルも積んでいるのですよ」と優しく教えてくれた。辺野古ゲート前でも海上でも、私たちが予測もできないほど、確実に戦争を行う準備がされていることを思い知ることができた。

抵抗する現場の過酷な状況と政府の理不尽な政策は変わらず、海上で途方に暮れるところだったが、カヌーで海上に出て抗議行動をしている辺野古ブルーの姿に、小舟で漕いで行く雑誌のイメージが重なって見えたような気がした。荒波の中、必死に漕いでフロートにたどり着き、少しだけ休憩をしながら、海を漂い工事を監視する。小舟たちはもしかしたら大きな船に飲み込まれるかもしれないが、一人一人が細やかな強い力を持っている。孤独に漂いながら、カヌー同士お互いを見守り合い、安全を確かめ、波の様子を見ながら引き返す。権力に立ち向かいながら、しなやかにかわしつつ、そしてその力を跳ね返す。辺野古ブルーの姿に敬意と希望を持ちつつ、私たちが作る雑誌がそんな存在になれたら良いなとも感じた。

体力と操縦する自信がないので、本当の辺野古ブルーのカヌー隊にはなれないが、海に浮かぶ小舟のイメージをいただき、これからの制作を模索していきたいと思う。

体力と操縦する自信がないので、本当の辺野古ブルーのカヌー隊にはなれないが、海に浮かぶ小舟のイメージをいただき、これからの制作を模索していきたいと思う。

記事一覧

-

2020-summer-story

02│8月12日 台湾 -

2020-summer-story

01│8月5日 東京 -

2020-summer-story

00│公開予定 -

町田恵美

01│MAX PLAN 1970-1979 -

港千尋

02│瞬間建築 -

港千尋

01│長い橋 -

関川歩

01│南方以南 the Hidden South -

呂孟恂

00│プロフィール -

町田恵美

00│プロフィール -

関川歩

00│プロフィール -

港千尋

00│プロフィール -

瀬尾夏美

05│ふるさと -

ぬかつくるとこ

05│上木戸工作室 -

辻田美穂子

05│BRIDGE STORY05 -

辻田美穂子

04│BRIDGE STORY04 -

ぬかつくるとこ

04│コイケノオイケ -

瀬尾夏美

04│架空のまち|誰かに旅をしてもらう -

ぬかつくるとこ

03│しょうへいくんのプラバン工場 -

辻田美穂子

03│BRIDGE STORY3 -

瀬尾夏美

03│なくなったまちを訪ねて -

ぬかつくるとこ

02│とだのま -

辻田美穂子

02│BRIDGE STORY02 -

02│掘る形 -

瀬尾夏美

02│山の終戦を訪ねる -

キオ・グリフィス

01│文聞録~其の一 -

辻田美穂子

01│BRIDGE STORY01 -

ぬかつくるとこ

01│「ぬか つくるとこ」とは -

瀬尾夏美

01│陸前高田にて -

01│The Color of Oil -

瀬尾夏美

00│プロフィール -

00│プロフィール -

00│プロフィール -

キオ・グリフィス

00│プロフィール -

辻田美穂子

00│プロフィール -

ぬかつくるとこ

00│プロフィール -

ムーニー・スザンヌ

05│レジリエント・アーティスト -

齋藤彰英

05│《移動すること》構造線と塩の道 ⑤ -

大谷悠

05│現代都市のアジールと「あそび」のクオリティ -

大谷悠

04│都市の「あそび」に集まるひとたち——「日本の家」となかまたち -

舩木翔平

05│新しい日常を創り出すこと -

舩木翔平

04│野菜たちの作り方 -

原亜由美

05│記憶の居場所 -

仲宗根香織

05│小舟で漕いで行く -

太田エマ

04│#IAmaMigrant -

江上賢一郎

05│『流転しつつ根をはること -マレーシア、インドネシアの芸術・文化実践- 』 -

齋藤彰英

04│《移動すること》構造線と塩の道 ④ -

ムーニー・スザンヌ

04│猫の生活:下、上、間、後ろ、向こう -

太田エマ

03│70代以上の女性:どうやって働いてきたのでしょうか? -

江上賢一郎

04│都市の瓦礫から文化をつくる。(韓国) -

仲宗根香織

04│宇宙につながる歴史、光、写真 -

原亜由美

04│リトアニアとハワイ -

大谷悠

03│「公共空間」で「あそぶ」— 小倉城を攻め落とした話 -

ムーニー・スザンヌ

03│都市発展のオルタナティブ・タイムライン -

齋藤彰英

03│《移動すること》構造線と塩の道 ③ -

舩木翔平

03│畑の中の小さなお店から始まる出来事 -

江上賢一郎

03│台南の家族たち -

仲宗根香織

03│傷の想像力 -

原亜由美

03│照らされること -

ムーニー・スザンヌ

02│包含し、守り、分ける、壁 -

齋藤彰英

02│《移動すること》構造線と塩の道 ② -

大谷悠

02│産業遺産を「アート」で「あそぶ」— ドイツの衰退工業都市に「パラダイス」をつくった話 -

舩木翔平

02│街にヤギ -

太田エマ

02│アートとプレカリアート¹ -

原亜由美

02│土地と向き合う -

江上賢一郎

02│Alternative Asia 香港編(後編) -

仲宗根香織

02│生まれ変わる街を想像する力 -

齋藤彰英

01│《移動すること》構造線と塩の道 ① -

大谷悠

01│「空き家」と「あそび」— ライプツィヒ「日本の家」 -

舩木翔平

01│ニュータウンに残された奇跡の農村風景 -

ムーニー・スザンヌ

01│場所から場所へ移動する / As We Travel from Point to Point -

原亜由美

01│夏と記憶の欠片 -

太田エマ

01│パブリックと領域

場所を持つことはパブリックを不可能にするか? -

江上賢一郎

01│Alternative Asia 香港編(前編) -

仲宗根香織

01│秘密のない風景 -

ムーニー・スザンヌ

00│プロフィール -

舩木翔平

00│プロフィール -

大谷悠

00│プロフィール -

齋藤彰英

00│プロフィール -

仲宗根香織

00│プロフィール -

原亜由美

00│プロフィール -

太田エマ

00│プロフィール -

江上賢一郎

00│プロフィール

Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19

Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22

Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19

Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22

Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19

Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22

Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19

Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22