瀬尾夏美

Natsumi Seo

旅するからだ:ことばと絵をつくる

大津波のあと、岩手県沿岸の陸前高田というまちに暮らすようになりました。私はそこで日々働きながら、見聞きさせてもらうさまざまを誰かに渡したいと考えて、絵や文章をつくっていました。私は大津波も見ていないし、以前のまちの姿を知っている訳でもありません。ただ歩いて辺りを眺め、そこに居る人に話を聞き、私自身がかろうじて見えたもの・聞けたことを形にしていくのみです。だから、何かを精確におこすことは出来ません。けれど、わからないからこそ生まれるイメージのブレのなかに、受け手の居場所をつくることが出来るのかもしれない、とも思うのです。作家の身体は旅人である時にこそ機能するのではないか、そんな問いが私のなかにあります。たとえば、そこに暮らしながらも旅人であるということ。一時的にそこに居合わせて、誰かを看取ること。うつくしい風景をうつくしいと言い切ること。この場所では、実際にさまざまな土地を訪れながら考えた旅についてのあれこれを書いていきたいと思います。

01 陸前高田にて

Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/single-story.php on line 49

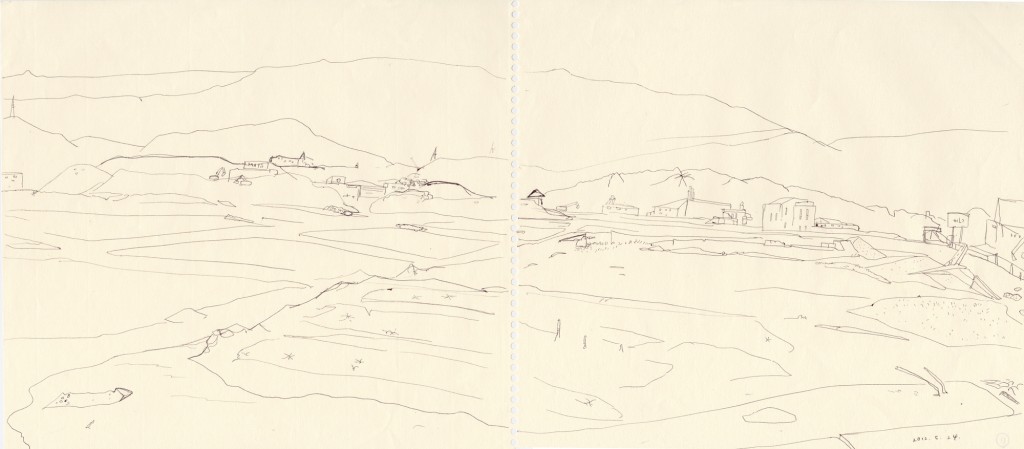

『陸前高田市高田町川原』(ペン、水彩絵の具、紙/2014)

誰かのことばを聞いて、風景を見て歩く。

見聞きさせてもらったどうやら大切な何かを、せめて、誰かがいつか受け取れるような形に留めて、どこかに引っ掛けておきたい。そう思って絵とことばをつくる。もし、ことばを話す「誰か」と、どこかの土地の「風景」がなかったとしたら、私には、何も現したいものはないだろうと思う。

私は、絵とことばをつくることが、とても好きなのだ。だから、書き留められるべきことばと、描写されるべき風景に出会いたいと願う。

そうして私は、どこかへ出かける。

旅について考えたい、と思っている。それはおそらく、友人らと観光地を訪ねたり、異国の地に未知なるものを探しに行ったりするような、いわゆる旅のイメージのことではない。どこかの土地を訪ね、そこで何かを現そうとする時には「旅人であるべきではないか」という、その主体の有り様に対する予感のことだ。旅人という有り様は、距離や時間や言語などによって隔てられたあるふたつを結んでいくことに有効なのではないか。例えばずっと昔には、村の人びとは一里塚に立ち寄る旅人によって外の情報を得た、とか、内輪で煮詰まった問題を解決するのは旅の人であったとか、そういうことが起きる。情報や関係の媒介者としての旅人、という有り様は、広くアートの仕事と似ている。そう感じる私は、いかにして旅人であり続けられるか、ということを常に模索しているような気がしている。

あまりに抽象的な結論めいたことを書いてしまったので、まずは私がそんなことを考えるようになった契機から整理してみたい。そのためには、陸前高田というまちとの関わりについて記す必要がある。

私は、2011年の大津波から一年後、陸前高田というまちに暮らすようになった。そもそもはと言えば、発災当時、東京で大学生と大学院生のはざまの春休み中だった私は、流れ込んでくる情報に圧倒され、うろたえていた。テレビやパソコンの画面に、色も形も変わってしまった風景が映し出されるのを見て、「世界が変わった瞬間が目の前にある」と思った。入ってくる情報が増えるほどに、「このことにちゃんと向き合わなければ、何も身動きができなくなるのでは」という想いが募り、まずはその土地を訪れ、自分の頭で考えたいと願った。本当に、ただひたすらに、身勝手な自我であったことを告白したい。

そうして、発災からおよそ3週間後、当時のクラスメイトで映像作家の小森はるかとともに、沿岸各地へとボランティアに行くことにした。不慣れな運転で、テレビで耳にした地名を目指してただ進む。行き着いた先には、広く壊れた風景と、その場所で暮らしを築きなおそうとする人びとの姿があった。

数日後、友人の親戚がいると聞いて陸前高田に立ち寄り、あるおばあさんを訪ねた。彼女は遠方からやって来た私たちへの労いも込めてか、波が攫った風景の前で、猛烈に語ってくれた。

「すべて流してしまった」「でも、本当に本当にいいまちだったのよ」。

そう繰り返す彼女が指差す先には、何もない風景があった。

見聞きさせてもらったどうやら大切な何かを、せめて、誰かがいつか受け取れるような形に留めて、どこかに引っ掛けておきたい。そう思って絵とことばをつくる。もし、ことばを話す「誰か」と、どこかの土地の「風景」がなかったとしたら、私には、何も現したいものはないだろうと思う。

私は、絵とことばをつくることが、とても好きなのだ。だから、書き留められるべきことばと、描写されるべき風景に出会いたいと願う。

そうして私は、どこかへ出かける。

旅について考えたい、と思っている。それはおそらく、友人らと観光地を訪ねたり、異国の地に未知なるものを探しに行ったりするような、いわゆる旅のイメージのことではない。どこかの土地を訪ね、そこで何かを現そうとする時には「旅人であるべきではないか」という、その主体の有り様に対する予感のことだ。旅人という有り様は、距離や時間や言語などによって隔てられたあるふたつを結んでいくことに有効なのではないか。例えばずっと昔には、村の人びとは一里塚に立ち寄る旅人によって外の情報を得た、とか、内輪で煮詰まった問題を解決するのは旅の人であったとか、そういうことが起きる。情報や関係の媒介者としての旅人、という有り様は、広くアートの仕事と似ている。そう感じる私は、いかにして旅人であり続けられるか、ということを常に模索しているような気がしている。

あまりに抽象的な結論めいたことを書いてしまったので、まずは私がそんなことを考えるようになった契機から整理してみたい。そのためには、陸前高田というまちとの関わりについて記す必要がある。

私は、2011年の大津波から一年後、陸前高田というまちに暮らすようになった。そもそもはと言えば、発災当時、東京で大学生と大学院生のはざまの春休み中だった私は、流れ込んでくる情報に圧倒され、うろたえていた。テレビやパソコンの画面に、色も形も変わってしまった風景が映し出されるのを見て、「世界が変わった瞬間が目の前にある」と思った。入ってくる情報が増えるほどに、「このことにちゃんと向き合わなければ、何も身動きができなくなるのでは」という想いが募り、まずはその土地を訪れ、自分の頭で考えたいと願った。本当に、ただひたすらに、身勝手な自我であったことを告白したい。

そうして、発災からおよそ3週間後、当時のクラスメイトで映像作家の小森はるかとともに、沿岸各地へとボランティアに行くことにした。不慣れな運転で、テレビで耳にした地名を目指してただ進む。行き着いた先には、広く壊れた風景と、その場所で暮らしを築きなおそうとする人びとの姿があった。

数日後、友人の親戚がいると聞いて陸前高田に立ち寄り、あるおばあさんを訪ねた。彼女は遠方からやって来た私たちへの労いも込めてか、波が攫った風景の前で、猛烈に語ってくれた。

「すべて流してしまった」「でも、本当に本当にいいまちだったのよ」。

そう繰り返す彼女が指差す先には、何もない風景があった。

陸前高田市気仙町土手影(ペン、紙)

その後、一年ほど沿岸の各地を訪ねたすえに陸前高田を選び、引っ越したのは、この土地の風景がうつくしいと思ったからだ。先のおばあさんが「すべて流した」と語った、そこに広い街場があったはずの風景は、太陽が当たればどこまでも光り、夕暮れになれば隅々まで赤く染まった。風景とは、ずっとずっと昔から同じ土地で暮らしてきた者たちが紡ぎ、受け渡してきたものだろう。と、捉えたとき、彼女が「本当にいいまち」と語るかつてのまちは、このうつくしさとどこかで繋がっている、と考えられるのはないか。そしてそれは、これからここに立ち上がってくるであろう、まちにも。

「すべて無くなった」なんて言うことは、あんまりにもさみしい。彼女が渇望する“あのまち”は、「でも、すべてなくなったのではないかもしれないですよ」と、私は言いたかった。

まちに暮らしながら、私はとにかく一見広い草はらにしか見えない“かつてのまち”があった場所を歩き、そこに人が居れば話を聞いた。手作りのちいさな祭壇、手向けられた鮮やかな切り花、ここが何であったかを指し示そうとする立て札。それぞれの場所へと通う人びとの弔いの所作を見つけると、「ここに確かに誰かが暮らしていたのだ」ということが実感された。これが、「表現することの原初的な形かもしれない」と感じた。いまは会うことの出来ない存在を現し、通りすがりの人間にさえも渡っていくように開いておくこと。もちろん弔いはそのためだけにあるものではない。けれど、大津波のあとに遠くからやって来た私は、その場のうつくしさに目が眩んで、そこにあるはずの無数の死にさえ気づかずに歩けてしまう。ポツリポツリと手向けられた花に引き止められるたびに、どこか救われるような想いもあった。

一方で、歩けば歩くほどに、この風景を手放しで「うつくしい」と表現することは難しくなった。まちの人のことばを聞けば、かなしみの深さも状況の複雑さも想像出来るようになるし、そっと隠れていたはずのずるさだって見えてくる。私はいつの間にか、絵やことばをつくることを止めていた。

しかし、ある日のこと。当時働いていた仮設店舗の店主が突然言った。

「お前は、このまちの人間になるなよ」「何かを言ったり書いたりするには、そのこととの距離を失っちゃいけない。例えどっぷり入っているように見えたとしてもだ」。

「すべて無くなった」なんて言うことは、あんまりにもさみしい。彼女が渇望する“あのまち”は、「でも、すべてなくなったのではないかもしれないですよ」と、私は言いたかった。

まちに暮らしながら、私はとにかく一見広い草はらにしか見えない“かつてのまち”があった場所を歩き、そこに人が居れば話を聞いた。手作りのちいさな祭壇、手向けられた鮮やかな切り花、ここが何であったかを指し示そうとする立て札。それぞれの場所へと通う人びとの弔いの所作を見つけると、「ここに確かに誰かが暮らしていたのだ」ということが実感された。これが、「表現することの原初的な形かもしれない」と感じた。いまは会うことの出来ない存在を現し、通りすがりの人間にさえも渡っていくように開いておくこと。もちろん弔いはそのためだけにあるものではない。けれど、大津波のあとに遠くからやって来た私は、その場のうつくしさに目が眩んで、そこにあるはずの無数の死にさえ気づかずに歩けてしまう。ポツリポツリと手向けられた花に引き止められるたびに、どこか救われるような想いもあった。

一方で、歩けば歩くほどに、この風景を手放しで「うつくしい」と表現することは難しくなった。まちの人のことばを聞けば、かなしみの深さも状況の複雑さも想像出来るようになるし、そっと隠れていたはずのずるさだって見えてくる。私はいつの間にか、絵やことばをつくることを止めていた。

しかし、ある日のこと。当時働いていた仮設店舗の店主が突然言った。

「お前は、このまちの人間になるなよ」「何かを言ったり書いたりするには、そのこととの距離を失っちゃいけない。例えどっぷり入っているように見えたとしてもだ」。

陸前高田市高田町松原(アクリル絵の具、鉛筆、紙/2012)

私の役割は、旅人であるということからのみ唯一、はじめることが出来るのだ。誰かの弔いの所作に立ち止まって書き留めることも、風景を鮮やかに彩ることも、ことばを物語へと紡ぎあわせることも、このまちの住人ではない・誤解を持ったままの独立した身体であるからこそ出来るのかもしれない。私は描き現すことを望んでいて、それが役割だからこそ、このまちに居ることが出来る。まちの人はやさしいから、「そうではない」と言うかもしれないけれど、きっとそうなのだし、そうありたいと願っている。だから、暮らすという方法を用いてなお、このまちでは旅人であらねばならない。

(店主はそののち病に罹り、一年後には亡くなった。私は、そのとき近くに居合わせた数人とともに、彼の闘病のかたわらに居ることになる。誰かを看取ることさえ、旅人の役割であるような気がしてならない。)

私は、陸前高田というまちへ出かけ続ける。あのまちには、私が気になって仕方がない風景とことばがある。関係が深くなるほどに見えてくる風景の細部、聞き取れるようになってくる誰かのことばの微かな震え。そういうものに憧れながら、それでもなお旅人として、このまちを歩きたいと思っている。

(店主はそののち病に罹り、一年後には亡くなった。私は、そのとき近くに居合わせた数人とともに、彼の闘病のかたわらに居ることになる。誰かを看取ることさえ、旅人の役割であるような気がしてならない。)

私は、陸前高田というまちへ出かけ続ける。あのまちには、私が気になって仕方がない風景とことばがある。関係が深くなるほどに見えてくる風景の細部、聞き取れるようになってくる誰かのことばの微かな震え。そういうものに憧れながら、それでもなお旅人として、このまちを歩きたいと思っている。

とびきりよい風景(アクリル絵の具、色鉛筆、布/2015)

記事一覧

-

2020-summer-story

02│8月12日 台湾 -

2020-summer-story

01│8月5日 東京 -

2020-summer-story

00│公開予定 -

町田恵美

01│MAX PLAN 1970-1979 -

港千尋

02│瞬間建築 -

港千尋

01│長い橋 -

関川歩

01│南方以南 the Hidden South -

呂孟恂

00│プロフィール -

町田恵美

00│プロフィール -

関川歩

00│プロフィール -

港千尋

00│プロフィール -

瀬尾夏美

05│ふるさと -

ぬかつくるとこ

05│上木戸工作室 -

辻田美穂子

05│BRIDGE STORY05 -

辻田美穂子

04│BRIDGE STORY04 -

ぬかつくるとこ

04│コイケノオイケ -

瀬尾夏美

04│架空のまち|誰かに旅をしてもらう -

ぬかつくるとこ

03│しょうへいくんのプラバン工場 -

辻田美穂子

03│BRIDGE STORY3 -

瀬尾夏美

03│なくなったまちを訪ねて -

ぬかつくるとこ

02│とだのま -

辻田美穂子

02│BRIDGE STORY02 -

02│掘る形 -

瀬尾夏美

02│山の終戦を訪ねる -

キオ・グリフィス

01│文聞録~其の一 -

辻田美穂子

01│BRIDGE STORY01 -

ぬかつくるとこ

01│「ぬか つくるとこ」とは -

瀬尾夏美

01│陸前高田にて -

01│The Color of Oil -

瀬尾夏美

00│プロフィール -

00│プロフィール -

00│プロフィール -

キオ・グリフィス

00│プロフィール -

辻田美穂子

00│プロフィール -

ぬかつくるとこ

00│プロフィール -

ムーニー・スザンヌ

05│レジリエント・アーティスト -

齋藤彰英

05│《移動すること》構造線と塩の道 ⑤ -

大谷悠

05│現代都市のアジールと「あそび」のクオリティ -

大谷悠

04│都市の「あそび」に集まるひとたち——「日本の家」となかまたち -

舩木翔平

05│新しい日常を創り出すこと -

舩木翔平

04│野菜たちの作り方 -

原亜由美

05│記憶の居場所 -

仲宗根香織

05│小舟で漕いで行く -

太田エマ

04│#IAmaMigrant -

江上賢一郎

05│『流転しつつ根をはること -マレーシア、インドネシアの芸術・文化実践- 』 -

齋藤彰英

04│《移動すること》構造線と塩の道 ④ -

ムーニー・スザンヌ

04│猫の生活:下、上、間、後ろ、向こう -

太田エマ

03│70代以上の女性:どうやって働いてきたのでしょうか? -

江上賢一郎

04│都市の瓦礫から文化をつくる。(韓国) -

仲宗根香織

04│宇宙につながる歴史、光、写真 -

原亜由美

04│リトアニアとハワイ -

大谷悠

03│「公共空間」で「あそぶ」— 小倉城を攻め落とした話 -

ムーニー・スザンヌ

03│都市発展のオルタナティブ・タイムライン -

齋藤彰英

03│《移動すること》構造線と塩の道 ③ -

舩木翔平

03│畑の中の小さなお店から始まる出来事 -

江上賢一郎

03│台南の家族たち -

仲宗根香織

03│傷の想像力 -

原亜由美

03│照らされること -

ムーニー・スザンヌ

02│包含し、守り、分ける、壁 -

齋藤彰英

02│《移動すること》構造線と塩の道 ② -

大谷悠

02│産業遺産を「アート」で「あそぶ」— ドイツの衰退工業都市に「パラダイス」をつくった話 -

舩木翔平

02│街にヤギ -

太田エマ

02│アートとプレカリアート¹ -

原亜由美

02│土地と向き合う -

江上賢一郎

02│Alternative Asia 香港編(後編) -

仲宗根香織

02│生まれ変わる街を想像する力 -

齋藤彰英

01│《移動すること》構造線と塩の道 ① -

大谷悠

01│「空き家」と「あそび」— ライプツィヒ「日本の家」 -

舩木翔平

01│ニュータウンに残された奇跡の農村風景 -

ムーニー・スザンヌ

01│場所から場所へ移動する / As We Travel from Point to Point -

原亜由美

01│夏と記憶の欠片 -

太田エマ

01│パブリックと領域

場所を持つことはパブリックを不可能にするか? -

江上賢一郎

01│Alternative Asia 香港編(前編) -

仲宗根香織

01│秘密のない風景 -

ムーニー・スザンヌ

00│プロフィール -

舩木翔平

00│プロフィール -

大谷悠

00│プロフィール -

齋藤彰英

00│プロフィール -

仲宗根香織

00│プロフィール -

原亜由美

00│プロフィール -

太田エマ

00│プロフィール -

江上賢一郎

00│プロフィール

Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19

Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22

Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19

Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22

Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19

Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22

Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19

Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22