瀬尾夏美

Natsumi Seo

旅するからだ:ことばと絵をつくる

大津波のあと、岩手県沿岸の陸前高田というまちに暮らすようになりました。私はそこで日々働きながら、見聞きさせてもらうさまざまを誰かに渡したいと考えて、絵や文章をつくっていました。私は大津波も見ていないし、以前のまちの姿を知っている訳でもありません。ただ歩いて辺りを眺め、そこに居る人に話を聞き、私自身がかろうじて見えたもの・聞けたことを形にしていくのみです。だから、何かを精確におこすことは出来ません。けれど、わからないからこそ生まれるイメージのブレのなかに、受け手の居場所をつくることが出来るのかもしれない、とも思うのです。作家の身体は旅人である時にこそ機能するのではないか、そんな問いが私のなかにあります。たとえば、そこに暮らしながらも旅人であるということ。一時的にそこに居合わせて、誰かを看取ること。うつくしい風景をうつくしいと言い切ること。この場所では、実際にさまざまな土地を訪れながら考えた旅についてのあれこれを書いていきたいと思います。

05 ふるさと

Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/single-story.php on line 49

旅についての連載をすることになって、書きたい土地をさまざま思い浮かべながら、最後は“ふるさと”について考えられたらよいなあ、きっとそうなるだろうなあと思っていた。旅をするということは、どこかから出かけることでもあるだろうと考えると、その出発点となる“どこか”こそが“ふるさと”かもしれないと思ったりする。けれどそれは私にとって一体どこで、その場所を本当に“ふるさと”と呼ぶだろうか、などと考えはじめると、思考はすんなりとは収まらなかった。生まれも育ちも東京の私にとって“ふるさと”は、あの川べりにある特徴のない住宅街のはずだけれど、どうにもそれが面白くなかったのかもしれない。“ふるさと”には、もっと圧倒的な風景を持っていてほしい。そんなちっぽけな願いがあったのかもしれない。今回は、いままでの旅を振り返りつつ、“ふるさと”について、すこし考えてみようと思う。

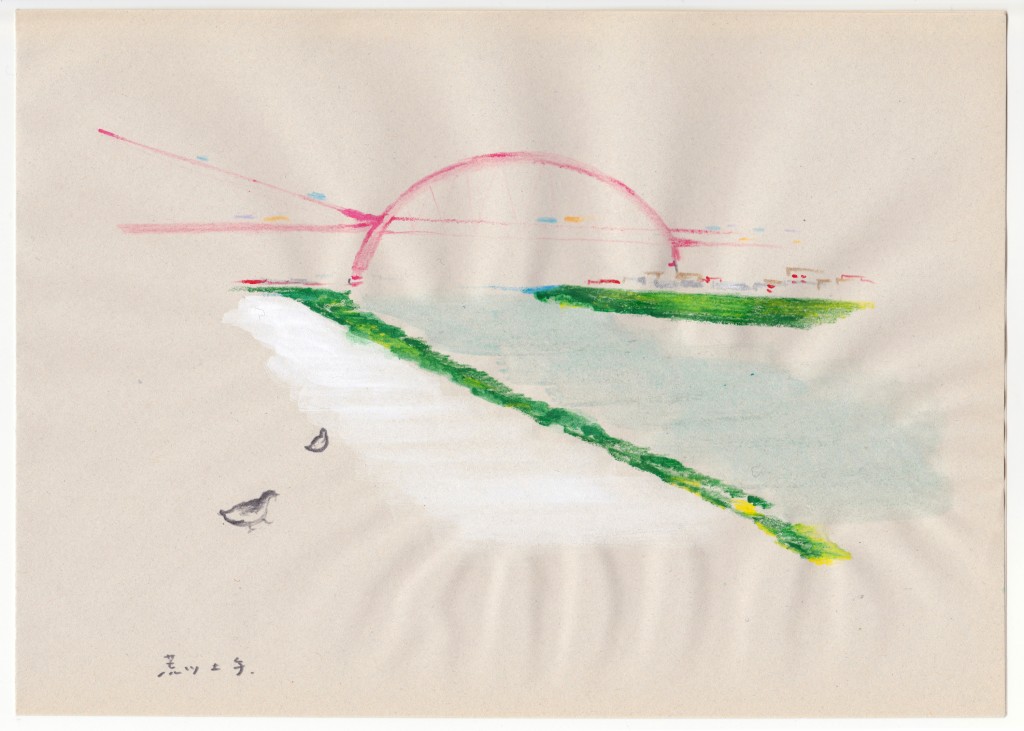

荒川土手と鳩/2017

東北を訪れるようになってから、誰にも“ふるさと”があることを当然のように、あまりにも当たり前のように語れる人が多くいることを実感した。特に震災で多くのものがなくなった陸前高田では、“ふるさと”ということばが失われたもの自体を指すこともあったし、これから関わらなくてはならない、守らなければならない大切な土地として語られることもあった。「ふるさとは遠きにありて思うもの」かと思っていたが、この土地で暮らす人たちにとっては、足もとにある地面やぐるりと見渡した先にいる顔の見える人びと、その背後にある風景、つまり、自分の暮らしとぴったりくっついている環境こそがふるさとであった。そしてそれはいつも、どこか煩わしくも愛おしいものとして語られる。

岩手県に居を移し、陸前高田でほとんどの時間を過ごすようになると、「ふるさとはどこ?」と訪ねられる機会が増えた。私はその度に「東京出身で、ふるさととかあまり考えたことがないですね」と歯切れの悪い返事をした。東京出身と答えた時、多くの場合それ以上に詮索されることはない。どこか別の地名を言えば「ああ、○○が有名なところだね」とか「山の方なんだね」と言ったように、その土地土地の特性が述べられたりするのだが、東京にはその特性が語られにくい。それはおそらく私自身が出身地についてうまく語れないことにも繋がっていて、ちいさなコンプレックスのようにもなっていた。遡れば、美術大学にいた頃も、自分と関わりの深い土地について語り、そこから作品をつくっている人たちがうらやましかった。東京のありふれたような住宅街で育った私には、そうやって他者に語れる物語がなかった。自発的な表現を実践していく場、またその評価が行われる場としての美術大学と言う環境では、自分から語りたい物語がないことが大きな弱点のようにも思われた。

大津波の後の陸前高田に通うようになって私自身が非常に救われたのは、このまちには聞かれるべきことばと眺められるべき風景がたくさんある、ということだった。私はとにかくまちの人たちに話を聞かせてもらい、風景を見てまわった。歩くうちに、当事者とそうでない人が分別され、壊れた風景のなかにうつくしさを見出すことが憚られるこのような環境にこそ、何かまことしやかに存在している様子の“隔たり”を越えていくような行為が必要だと感じるようになった。さまざまなメディアを使いながらそれを実践することは、アートが本質的に担ってきた仕事でもあるだろう。語れる物語を持たない私は、誰かに聞かせてもらった大切な話を次の誰かに渡していく、媒介になるような仕事が出来るのかもしれないと思った。見渡せば、似ているように見えるために気に留められなかったもの、放っておけば衝突してしまい兼ねないものたちなど、災厄の有無にとらわれずとも、日常とは異なったつながり方や出会い方をするだけで光が見えてきそうなものごとはたくさんある。また、媒介することを自分の役割と捉えたとき、いままで四苦八苦しながら扱ってきた色やことばが、誰かや風景の持つ物語によってするすると導きだされて、目の前に形を現しはじめることにも気がついた。それは私にとって、自発的な物語を縁取っていくことよりもずっと軽やかで、遠くへと跳べてしまうような経験であった。そんな出会いがあってから、私はずっと、誰かや風景の持つ物語を聞かせてもらって、それを自らの身体で語り直すような仕事をしている、と思う。

岩手県に居を移し、陸前高田でほとんどの時間を過ごすようになると、「ふるさとはどこ?」と訪ねられる機会が増えた。私はその度に「東京出身で、ふるさととかあまり考えたことがないですね」と歯切れの悪い返事をした。東京出身と答えた時、多くの場合それ以上に詮索されることはない。どこか別の地名を言えば「ああ、○○が有名なところだね」とか「山の方なんだね」と言ったように、その土地土地の特性が述べられたりするのだが、東京にはその特性が語られにくい。それはおそらく私自身が出身地についてうまく語れないことにも繋がっていて、ちいさなコンプレックスのようにもなっていた。遡れば、美術大学にいた頃も、自分と関わりの深い土地について語り、そこから作品をつくっている人たちがうらやましかった。東京のありふれたような住宅街で育った私には、そうやって他者に語れる物語がなかった。自発的な表現を実践していく場、またその評価が行われる場としての美術大学と言う環境では、自分から語りたい物語がないことが大きな弱点のようにも思われた。

大津波の後の陸前高田に通うようになって私自身が非常に救われたのは、このまちには聞かれるべきことばと眺められるべき風景がたくさんある、ということだった。私はとにかくまちの人たちに話を聞かせてもらい、風景を見てまわった。歩くうちに、当事者とそうでない人が分別され、壊れた風景のなかにうつくしさを見出すことが憚られるこのような環境にこそ、何かまことしやかに存在している様子の“隔たり”を越えていくような行為が必要だと感じるようになった。さまざまなメディアを使いながらそれを実践することは、アートが本質的に担ってきた仕事でもあるだろう。語れる物語を持たない私は、誰かに聞かせてもらった大切な話を次の誰かに渡していく、媒介になるような仕事が出来るのかもしれないと思った。見渡せば、似ているように見えるために気に留められなかったもの、放っておけば衝突してしまい兼ねないものたちなど、災厄の有無にとらわれずとも、日常とは異なったつながり方や出会い方をするだけで光が見えてきそうなものごとはたくさんある。また、媒介することを自分の役割と捉えたとき、いままで四苦八苦しながら扱ってきた色やことばが、誰かや風景の持つ物語によってするすると導きだされて、目の前に形を現しはじめることにも気がついた。それは私にとって、自発的な物語を縁取っていくことよりもずっと軽やかで、遠くへと跳べてしまうような経験であった。そんな出会いがあってから、私はずっと、誰かや風景の持つ物語を聞かせてもらって、それを自らの身体で語り直すような仕事をしている、と思う。

陸前高田市米崎町樋の口/2012

その過程で、民話に出会った。ずっと昔、何かがきっかけで編まれたお話は、たくさんの人びとの身体を通じて語られ、聞かれ、また語られながら、いま現在に伝わってきている。時に語り手は、自分の身の上話や、聞いてほしくてもうまく話せなかったことなどを、語って聞かせるお話に込めることもあっただろう。例えば一見同じ「笠地蔵」のお話に思われても、時代や場所によって細部が変わっていることもある。そうやってひとつのお話が、さまざまな時間や空間のなかに点在するひとりひとりによって使われていき、同時に継承の営みとしてしたたかに機能していく。どこかで起きたあるひとつの事象は、物語という抽象化を経ることで、経験者自身やその土地固有の出来事に留まらず、いくつもの身体を通じ、長い時間と距離を渡っていく。そして、そうあってさえも、お話の芯はそうそう変わらない。それは、このお話を語り継いできた大きな営みに対して、語り手が常に敬意を持ちながら語っていくからなのだと思う。

民話語りのおじいさんは「話語れるって、しあわせなんだよ」とも教えてくれた。聞く人がいるから、語ることが出来る。目の前にいる人が私のために語ってくれて、語ってもらったからこそ、今度は誰かに語ることが出来る。それぞれの身体は、あるお話を語り継ぐためのメディアのひとつである。しかし紛れもなく特別な、ひとつひとつの身体である。ふたりないし数人が同じ場に居て行われる、聞く・語るというとてもささやかな行為が、気の遠くなるほどの広がりを抱えていることに息をのむ。

民話という営みに出会ったとき、私がやりたかったのは、こういうことかもしれないなあと思った。同時に、「誰かの話を受け取り、語り直す」という行為からは、どうしようもなく語り手の身体があらわになることも感じた。話を聞かせてくれる人が「こう聞いてほしい」と考えて語っていたとしても、私は聞く行為のなかで誤読をしてしまうし、語り直す際にも私の身体の持っている癖がどうしても出てくる。そのまま受け渡せないということが、聞く・語ることの面白さではあるが、媒介することを作家としての仕事と捉えるときには、自分の身体をよく理解している必要があると思った。

さて、話は戻る。語れる物語を持っていなかったはずの私は、誰かの話を聞くことで、自分の身体に染み付いた物語に気づかされることになる。どこまでが自分の輪郭なのかわからずに母親さえも自分の一部だと思っていた赤ん坊が、何かを契機にして母親が他人であると強烈に理解するようなもので、私は、誰かの話を聞くことで“わからないこと”の存在を、語り直すことで“伝わらないこと”の存在を痛感し、やっと自分の身体の輪郭を理解し始める(それまではさらに子どもっぽい思考で生きていたということなので、ずいぶん恥ずかしくなる)。東京という場所、さらには歴史の短い(ように捉えられがちな)住宅街のような場所に生まれ育つこと自体が、“誰しもが持っているはずの固有の物語を自覚する契機が少ない”という特徴を持ちあわせているのではないか…という言い訳もここに記しておく。

私の身体やその所作をひとつひとつ見ていけば、東京にあるあのありふれた住宅街も、祖父母と同居していたがいまは核家族の実家も、そこで営まれていた生活習慣もことばも、私を構成する大きな要素だということがわかってくる。自分を構成する物語が結びつく場所を“ふるさと”と呼ぶのだとしたら、あの場所は紛れもなく私の“ふるさと”であるのだろう。うつくしい風景やわかりやすい歴史のないあの場所を“ふるさと”と呼ぶことにどこかつまらなさを感じながらも、私がしていく仕事にとってはそれが意外と有為なことであると捉えられれば、すこし気に入ってくる。現金なものだ。

民話語りのおじいさんは「話語れるって、しあわせなんだよ」とも教えてくれた。聞く人がいるから、語ることが出来る。目の前にいる人が私のために語ってくれて、語ってもらったからこそ、今度は誰かに語ることが出来る。それぞれの身体は、あるお話を語り継ぐためのメディアのひとつである。しかし紛れもなく特別な、ひとつひとつの身体である。ふたりないし数人が同じ場に居て行われる、聞く・語るというとてもささやかな行為が、気の遠くなるほどの広がりを抱えていることに息をのむ。

民話という営みに出会ったとき、私がやりたかったのは、こういうことかもしれないなあと思った。同時に、「誰かの話を受け取り、語り直す」という行為からは、どうしようもなく語り手の身体があらわになることも感じた。話を聞かせてくれる人が「こう聞いてほしい」と考えて語っていたとしても、私は聞く行為のなかで誤読をしてしまうし、語り直す際にも私の身体の持っている癖がどうしても出てくる。そのまま受け渡せないということが、聞く・語ることの面白さではあるが、媒介することを作家としての仕事と捉えるときには、自分の身体をよく理解している必要があると思った。

さて、話は戻る。語れる物語を持っていなかったはずの私は、誰かの話を聞くことで、自分の身体に染み付いた物語に気づかされることになる。どこまでが自分の輪郭なのかわからずに母親さえも自分の一部だと思っていた赤ん坊が、何かを契機にして母親が他人であると強烈に理解するようなもので、私は、誰かの話を聞くことで“わからないこと”の存在を、語り直すことで“伝わらないこと”の存在を痛感し、やっと自分の身体の輪郭を理解し始める(それまではさらに子どもっぽい思考で生きていたということなので、ずいぶん恥ずかしくなる)。東京という場所、さらには歴史の短い(ように捉えられがちな)住宅街のような場所に生まれ育つこと自体が、“誰しもが持っているはずの固有の物語を自覚する契機が少ない”という特徴を持ちあわせているのではないか…という言い訳もここに記しておく。

私の身体やその所作をひとつひとつ見ていけば、東京にあるあのありふれた住宅街も、祖父母と同居していたがいまは核家族の実家も、そこで営まれていた生活習慣もことばも、私を構成する大きな要素だということがわかってくる。自分を構成する物語が結びつく場所を“ふるさと”と呼ぶのだとしたら、あの場所は紛れもなく私の“ふるさと”であるのだろう。うつくしい風景やわかりやすい歴史のないあの場所を“ふるさと”と呼ぶことにどこかつまらなさを感じながらも、私がしていく仕事にとってはそれが意外と有為なことであると捉えられれば、すこし気に入ってくる。現金なものだ。

キッチン/2009

クッション/2010

もうひとつ、私が“ふるさと”を捉えていくうえで、とても大切な出来事があった。それは昨年、障がいを持った人たちの表現活動をまなざしていく仕事が舞い込んで来たことだった。この仕事が来たことは偶然なのだが、私には障がいを持った兄弟がいる。彼とは年齢が離れているために兄弟らしく関わることも出来ず、かと言って落ち着いた距離を保って手を差し伸べることも出来ずにいて、そのことがいつも引っかかっていた。そんな折、突然目の前に差し出してもらった仕事を通して、さまざまな障がいを持った人たちのつくっている絵や彫刻をたくさん見せてもらった。そして、その作者に会いに行かせてもらった。彼らは、驚くほどにやさしかった。例えば、いわゆることばを持っていない人が何かを伝えようとしてくれていても、私にはわからないことが度々あって、あたふたと戸惑ってしまうことがあった。そんな時その人は、「わからなくてもいいよ」ということを、その佇まいで伝えてくれた。いくつかの福祉施設やご自宅を訪問させていただくなかで、障がいを持ったひとの多くが、“わからない”“伝わらない”ということの不自由さをよく知っていらして、それでも相手と関わろうとすること、そのための技術の工夫を惜しまないこと、そして、“わからない”“伝わらない”ことの豊かさを楽しむことを実践されているのではないか、と感じられてきた。その身体の尊さに対峙するにつけ、自分の至らなさがすこし恥ずかしくもあった。そんな経験を通して、私は間接的に、自分の兄弟を理解していくようだった。そして近い将来(どこかで後回しにしているとも思えて気が引けるけれど)必ず彼自身に向き合うのだと考えると、彼のいる場所こそが、私にとっての“ふるさと”だという定義もあると思われてくる。私には、負わなくてはならないものがある。というよりも、負いたいものがあって、それは特別でもないし、重たくもない。そのこと自体が、私を歩かせてくれる。ただ、深い感謝がある。

情けなくも、“わからない”“伝わらない”ことに対して無自覚な時間が長かった私は、これからも、それを深く深く知っている人たちに、いろいろなことを教えてもらいに通いたいと思っている。お邪魔しますと緊張しつつ、彼らのやさしさにはきっと敵わないと感じながら。そして、その頭のどこか片隅ではいつも、“ふるさと”を想ってしまうだろう。

情けなくも、“わからない”“伝わらない”ことに対して無自覚な時間が長かった私は、これからも、それを深く深く知っている人たちに、いろいろなことを教えてもらいに通いたいと思っている。お邪魔しますと緊張しつつ、彼らのやさしさにはきっと敵わないと感じながら。そして、その頭のどこか片隅ではいつも、“ふるさと”を想ってしまうだろう。

お葬式/2008

さて、そろそろ結びたいと思う。あれこれと考えていると、“ふるさと”とは郷愁のために引用されるものではなく、どうしても未来的な存在であるように思えてならない。それはつまり、出発する地点がすなわち帰ってくる地点でもある、ということに尽きるのかもしれない。必ずその場所に帰るかはいったん置いておきつつも、毎日のように帰ることもあるのだろうかなと考えたりもする。

“ふるさと”が持つ物語がどんなにちっぽけなものでも、それにはどうしても敵いそうにないし、反対に訪ねる先がどんなに大きな物語を持っていたとしても、私はそれを描けてしまうくらいの軽やかさを保ってしまうだろう。

旅人的であることの無情を思いながら、だからこそ仕事ができるのだ、と思う。私はこれからもきっと、多くの時間を旅に使っていく。それが私にとっての仕事の仕方であって、暮らしを紡ぐ芯となる。いつかどこかに定住して家庭をつくることもあるかもしれないけれど、それもきっと旅の過程にあるのではないかな、なんて予感もしている。 旅することはどこかで“ふるさと”のことを考え続けることでもあるのだろう。暮らしていくなかで、“ふるさと”との距離は伸縮するのだろうし、定義が変わることもあるとも思う。まあ、そんなことはまだよくわからないけれど、それもまた旅の醍醐味なのかもしれない。

最後に。たった5回の連載でしたが、旅というものに向き合う大切な時間となりました。この場を与えてくださったみなさま、さまざまな助言をくださったみなさま、拝読してくださったみなさま、そして、旅先で出会ったすべてのみなさま、ありがとうございました。

またどこかで、お会い出来ますように。

“ふるさと”が持つ物語がどんなにちっぽけなものでも、それにはどうしても敵いそうにないし、反対に訪ねる先がどんなに大きな物語を持っていたとしても、私はそれを描けてしまうくらいの軽やかさを保ってしまうだろう。

旅人的であることの無情を思いながら、だからこそ仕事ができるのだ、と思う。私はこれからもきっと、多くの時間を旅に使っていく。それが私にとっての仕事の仕方であって、暮らしを紡ぐ芯となる。いつかどこかに定住して家庭をつくることもあるかもしれないけれど、それもきっと旅の過程にあるのではないかな、なんて予感もしている。 旅することはどこかで“ふるさと”のことを考え続けることでもあるのだろう。暮らしていくなかで、“ふるさと”との距離は伸縮するのだろうし、定義が変わることもあるとも思う。まあ、そんなことはまだよくわからないけれど、それもまた旅の醍醐味なのかもしれない。

最後に。たった5回の連載でしたが、旅というものに向き合う大切な時間となりました。この場を与えてくださったみなさま、さまざまな助言をくださったみなさま、拝読してくださったみなさま、そして、旅先で出会ったすべてのみなさま、ありがとうございました。

またどこかで、お会い出来ますように。

記事一覧

-

2020-summer-story

02│8月12日 台湾 -

2020-summer-story

01│8月5日 東京 -

2020-summer-story

00│公開予定 -

町田恵美

01│MAX PLAN 1970-1979 -

港千尋

02│瞬間建築 -

港千尋

01│長い橋 -

関川歩

01│南方以南 the Hidden South -

呂孟恂

00│プロフィール -

町田恵美

00│プロフィール -

関川歩

00│プロフィール -

港千尋

00│プロフィール -

瀬尾夏美

05│ふるさと -

ぬかつくるとこ

05│上木戸工作室 -

辻田美穂子

05│BRIDGE STORY05 -

辻田美穂子

04│BRIDGE STORY04 -

ぬかつくるとこ

04│コイケノオイケ -

瀬尾夏美

04│架空のまち|誰かに旅をしてもらう -

ぬかつくるとこ

03│しょうへいくんのプラバン工場 -

辻田美穂子

03│BRIDGE STORY3 -

瀬尾夏美

03│なくなったまちを訪ねて -

ぬかつくるとこ

02│とだのま -

辻田美穂子

02│BRIDGE STORY02 -

02│掘る形 -

瀬尾夏美

02│山の終戦を訪ねる -

キオ・グリフィス

01│文聞録~其の一 -

辻田美穂子

01│BRIDGE STORY01 -

ぬかつくるとこ

01│「ぬか つくるとこ」とは -

瀬尾夏美

01│陸前高田にて -

01│The Color of Oil -

瀬尾夏美

00│プロフィール -

00│プロフィール -

00│プロフィール -

キオ・グリフィス

00│プロフィール -

辻田美穂子

00│プロフィール -

ぬかつくるとこ

00│プロフィール -

ムーニー・スザンヌ

05│レジリエント・アーティスト -

齋藤彰英

05│《移動すること》構造線と塩の道 ⑤ -

大谷悠

05│現代都市のアジールと「あそび」のクオリティ -

大谷悠

04│都市の「あそび」に集まるひとたち——「日本の家」となかまたち -

舩木翔平

05│新しい日常を創り出すこと -

舩木翔平

04│野菜たちの作り方 -

原亜由美

05│記憶の居場所 -

仲宗根香織

05│小舟で漕いで行く -

太田エマ

04│#IAmaMigrant -

江上賢一郎

05│『流転しつつ根をはること -マレーシア、インドネシアの芸術・文化実践- 』 -

齋藤彰英

04│《移動すること》構造線と塩の道 ④ -

ムーニー・スザンヌ

04│猫の生活:下、上、間、後ろ、向こう -

太田エマ

03│70代以上の女性:どうやって働いてきたのでしょうか? -

江上賢一郎

04│都市の瓦礫から文化をつくる。(韓国) -

仲宗根香織

04│宇宙につながる歴史、光、写真 -

原亜由美

04│リトアニアとハワイ -

大谷悠

03│「公共空間」で「あそぶ」— 小倉城を攻め落とした話 -

ムーニー・スザンヌ

03│都市発展のオルタナティブ・タイムライン -

齋藤彰英

03│《移動すること》構造線と塩の道 ③ -

舩木翔平

03│畑の中の小さなお店から始まる出来事 -

江上賢一郎

03│台南の家族たち -

仲宗根香織

03│傷の想像力 -

原亜由美

03│照らされること -

ムーニー・スザンヌ

02│包含し、守り、分ける、壁 -

齋藤彰英

02│《移動すること》構造線と塩の道 ② -

大谷悠

02│産業遺産を「アート」で「あそぶ」— ドイツの衰退工業都市に「パラダイス」をつくった話 -

舩木翔平

02│街にヤギ -

太田エマ

02│アートとプレカリアート¹ -

原亜由美

02│土地と向き合う -

江上賢一郎

02│Alternative Asia 香港編(後編) -

仲宗根香織

02│生まれ変わる街を想像する力 -

齋藤彰英

01│《移動すること》構造線と塩の道 ① -

大谷悠

01│「空き家」と「あそび」— ライプツィヒ「日本の家」 -

舩木翔平

01│ニュータウンに残された奇跡の農村風景 -

ムーニー・スザンヌ

01│場所から場所へ移動する / As We Travel from Point to Point -

原亜由美

01│夏と記憶の欠片 -

太田エマ

01│パブリックと領域

場所を持つことはパブリックを不可能にするか? -

江上賢一郎

01│Alternative Asia 香港編(前編) -

仲宗根香織

01│秘密のない風景 -

ムーニー・スザンヌ

00│プロフィール -

舩木翔平

00│プロフィール -

大谷悠

00│プロフィール -

齋藤彰英

00│プロフィール -

仲宗根香織

00│プロフィール -

原亜由美

00│プロフィール -

太田エマ

00│プロフィール -

江上賢一郎

00│プロフィール

Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19

Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22

Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19

Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22

Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19

Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22

Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19

Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22